罗婧:过程视角下的志愿动机——以青年支教志愿活动为例

发布时间:2020-12-05 发布者:青年研究

志愿者既能通过志愿服务提升公共利益,也能在活动中提升自我价值、收获社会认同(布朗等,2010:142-144)。这些认识、感知、价值等激励着大众加入到志愿活动中来,促使基层社会良性运转。由此,对志愿动机(motivation to volunteer)的探究就十分重要。

然而,以往的探讨默认志愿动机都包含某种明确的意图,这并不符合实际情况。实际上,很多志愿者的参与动机是模糊的。模糊动机的存在非常普遍,大多数志愿者在参与前并不清楚会有怎样的境遇和感受:其动机可能仅是体验导向的,比如收获某种经历;或者是笼而统之的,其中包含了各种期许。但伴随志愿经验的积累或者结合外界信息的进一步思考,有的志愿者逐渐形成了明确的参与动机,而有的志愿者动机则始终处于这种模糊状态。此外,伴随志愿活动的进行,志愿者的动机在一定程度上得到满足。研究发现,满足程度越高的志愿者,其持续参与志愿活动的意愿越强(Clary et al.,1998;Stukas et al.,2005;Tang et al.,2009:178;罗婧、王天夫,2012;Ghose & Kassam,2014)。那么,动机分化是如何形成的?不同的动机怎样获得满足?本文认为,除了志愿者的个体差异,志愿管理的各类特征和相关的社会情境都可能对此产生影响。

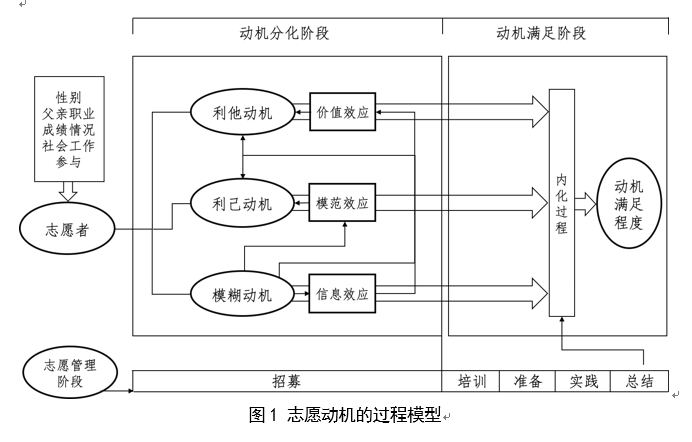

置于志愿管理的组织环节中,志愿动机的分化和满足实质是一个连贯的过程。本文就此提出志愿动机的过程视角,结合志愿组织管理的各环节,探索志愿动机背后的社会机制。本文在搜集、分析大学生支教者的数据和访谈资料的基础上,将志愿者的动机区分为模糊动机和明确动机,探索二者如何分化、满足。并且沿用“利他——利己”的维度进一步区分了明确动机,比较了“利他——利己”两种动机取向在分化中的差异。研究提出并检证了三种影响机制——信息效应、价值效应和模范效应。怀揣不同动机的志愿者通过服务为自身和社会带来积极的影响,这是志愿得以持续的基础,因而志愿管理要尽力促使不同的志愿动机得到满足(Musick & Wilson,2008: 445)。

一、跳出维度之争:志愿动机的分类研究

当前志愿动机的分类研究主要从实际经验中总结和提取各类志愿动机,试图建立一个能够容纳所有动机种类的分析框架。尽管这样的分类研究丰富了我们对志愿动机的认识,详尽地展现了志愿动机的多样性,但却将志愿动机理解为某种静态的结果。本文认为,志愿动机是一个包含变化的动态过程,存在着模糊与明确的分化。只有引入“模糊——明确”的分化框架,才能跳出现有志愿动机分类研究中的维度之争,从过程视角中揭示志愿动机的本质。

(一)模糊与明确:被忽视的分化过程

动机与行为的“起因”或“理由”有所不同,指的是行动者赋予行动不同的激励与指导(李钧鹏,2010:58-59)。而在志愿动机中,这种“激励与指导”可能是明确的、包含了鲜明的意图和目标;也可能是模糊的、以尚不明确的体验和期许为引导。

尽管尚未有学者将这两种情况区分开来,但在学者的调查中,“模糊”的志愿动机却多次出现。比如吴鲁平(2007)的研究显示,“好奇”“玩玩”是常见的参与动机。肯奈恩(Cnaan,1991)从已有文献中总结了28种志愿动机,其中除去“为了扩大自己的视野”“志愿可以促进社会公平”等明确动机之外,还有“我没什么别的事情可做”“我有空闲”等不含有明确激励的参与“起因”,也被视为动机的类别。在本研究的调研中也是如此,不少支教者在访谈时都以“我是被同学拉去的”“有朋友说很有意思”等参与的“起因”或者是“大家都说有意义”“我想体验一下”等模糊的说法作为自己的动机,而在进一步通过举例明确的动机类型(为了提升能力、让社会变得更好等)来试探受访志愿者是否对某些动机具有倾向,他们往往不置可否。

志愿动机伴随着志愿者的自省活动而形成。志愿者在参与前一直接收着来自外界的信息,自身也会不断地思考和判断。在这一过程中,有的志愿者逐渐形成了明确的动机,有的志愿者却仍然难以回答参与志愿活动的明确目的。本文试将这两种志愿者区分开来,即具有明确目标、强烈导向的志愿者和动机模糊的志愿者。根据访谈资料,我们发现:前者中更容易出现多次深度参与、将该志愿活动视为“事业”的志愿者;而后者大多是首次参与、带着尝试心态的志愿者。当然,后者在一定条件下可以成为前者。需要阐明的是,模糊动机并不等同于没有动机。因此,无论志愿者具有明确的动机还是模糊的动机,他们在活动后都能根据体验、收获去评价自己的动机在多大程度上得到满足。

总体来看,尽管模糊动机早已出现在学者的研究中,但“模糊——明确”的区分却一直被相关研究所忽视。这是过程视角在志愿动机研究中的缺位所导致的。而这种缺位也使得现有志愿动机的分类研究陷入了维度之争的窠臼。

(二)动机分类的不同维度:围绕“利他——利己”的争议

“利他——利己”是志愿动机分类研究中最为经典的划分维度。巴斯通(Baston,1987: 65)就将志愿动机区分为“利他”和“利己”两种,利他动机以身份认同感为驱动,而利己动机则是以个体责任为标志。“利他”“利己”扎根中西文化,其内涵伴随时代更替而不断演化。

《孟子?公孙丑上》所言,“取诸人以为善,是与人为善者也。故君子莫大乎与人为善。”这其中,“与人为善”就是一种对“利他”的诠释。为他人着想、站在他人的立场上帮助他人是儒家传统美德之一,其强调不只从一己私利出发,而是将个人价值与社会、集体的价值有效地联结起来,实现“义利合一”,通过“利他”实现“利己”。西方文化中,“利他”主要从基督教义中发展而来,即“上帝之爱”(agape,divine love),指的是无条件的、施予者毫无个人动机的情感或行为。亚里士多德还在《尼各马可伦理学》(Nichomachean Ethics)中赋予了“利他”源自“体谅”(magnanimity)的公民道德。承袭文化传统,早期文献主要以“利他”来解读志愿动机。但伴随着研究的推进,学者开始越来越重视志愿动机的“利己”面向,比如提升工作能力、增加工作经验等(Klein et al.,1994;Murnighan et al.,1993)。

“利他——利己”的二维框架由此逐渐形成,但学者的各种质疑也随之而来。比如,有学者认为,“利他”不能成为一种界定志愿动机的标签,而只能作为一种追求(Wuthnow, 1993)。克雷布斯(Krebs,1994)指出,“利他——利己”的分类毫无意义,因为所有帮助行为(helping behavior)最终都既利他也利己。克拉里和米勒(Clary & Miller,1986)也从实证上发现了利他动机和利己动机之间显著的正相关性。

于是,学者对志愿动机的分类研究开始从二维转向多维。比如有学者(Morrow-Howell & Mui,1989)提出了三维的框架,即利他的(通过帮助他人获得满足感)、社交的(期望在活动中建立更多的社会连带)、实利的(为志愿者带来的实际收益)。不过,这种多维框架也很快再次饱受争议。斯达克斯等人(Stukas et al.,2016)认为,这些多维度的分类还是可以总结为两维的分类,即他人导向的(other-oriented motivation)和自我导向的(self-oriented motivation),所谓的多维划分并没能脱离“利他——利己”的二维框架。

在二维和多维之外,肯奈恩(Cnaan,1991)则提出了一维的框架。他认为二维和多维都无法阐释志愿动机的内在结构,并且通过因子分析的方法证实了这一推断,展现了志愿动机本质上的统一性。然而,这种一维框架忽视了志愿动机的取向差异,毕竟这些差异仍然会影响志愿者在服务活动中的行为选择、认同树立等。

从这些争议也能看出模糊动机的存在。正因为并非所有志愿动机都具有明确的指向性,所以很难出现公认的归类框架。即便是面对明确的动机,学者基于不同的经验和认识,在区分时也会有迥异的理解和判断。所以,志愿动机在形成上有着从模糊到明确的过程,但这一过程又不必然发生,这就导致了志愿动机“止步模糊”还是“走向明确”的分化,而走向明确的志愿动机在取向上最具启发性的划分维度仍然是“利他——利己”。因此,相比争论志愿动机不同划分维度孰优孰劣,不如转向对不同动机取向形成、分化过程的探讨。

综上,本文引入“模糊——明确”的动机分化框架,并且选取“利他——利己”框架作为对明确动机的分类,将志愿者的主要参与动机归纳为模糊动机、明确利他动机和明确利己动机。并且以模糊动机为基准,探究志愿动机“模糊——明确”的分化肌理,比较影响利他动机和利己动机形成的机制差异。已有的文献还发现,不论志愿者具有怎样的动机,如果能在活动中得到满足,就能促进其持续参与(邓国胜等,2015)。所以,只有在对不同动机类型形成、分化和满足的系统比较中,我们才能探索到志愿精神的本质,才能从机制上探求集体行动困境的破解之道。

二、志愿动机的分化与满足:信息效应、价值效应和模范效应

志愿动机的分化、满足是一个连贯的过程。来自志愿者背景、志愿项目组织等各方面的因素都会形塑志愿者的主要动机类型。而抱有不同动机的志愿者参与到志愿服务中,通过服务过程收获不同的经验、对志愿活动产生不同程度的认识和认同,其动机的满足程度也不一样。探究志愿动机分化、满足过程中的社会机制是探讨志愿活动持续性的关键所在。

针对不同类型志愿动机明确化的影响因素,胡斯汀等人(Hustinx,2010)总结了两个理论,一个是社会发源理论(social origins theory),另外一个是市场信号理论(signaling theory)。

(一)社会发源理论和市场信号理论

社会发源理论认为,一个国家的文化和政治环境,尤其是社会阶层和社会机构的权力关系会决定其非营利部门的规模、范围和前景(Salamon & Anheier,1998)。所以,不同国家对社会福利的支出不同,非营利部门扮演的社会福利提供角色也不同。胡斯汀等人(Hustinx,2010)将该理论进行拓展,认为政体和志愿动之机间存在一种系统关联——政体不同,志愿者的动机形态也不同。齐美克(Ziemek,2006)证实了这点猜想,他发现公共支出较少的国家中的志愿者更倾向具有利他的动机。他进一步解释,公共支出少的国家更依赖于非营利部门来提供社会福利,志愿者发挥的实质作用相对较大,也就更倾向于具有利他的动机。社会发源理论显示,志愿者具有怎样的动机与志愿服务所能发挥的价值紧密相关,而这种价值感染是一个不断累积的过程。

市场信号理论最早由斯宾塞(Spence,1973)提出,他指出工作申请人为了在求职时更具竞争力,需要释放出自己是最合适的人选的“信号”。而参与志愿活动可以作为求职者、求学者的“信号”,因为志愿经验能让他们看起来更具合作意识、领导能力等。有实证研究佐证了这一观点,参与志愿活动的人会在工作发展、教育深造等方面获得回报(Day & Devlin, 1998)。简而言之,当劳动力市场或者教育体制更倾向将发展机会给予那些具有志愿经验的个体时,大众会将参与志愿活动视为增强自身竞争力的一种方式,志愿者就会倾向于具有利己动机。这种解读下,志愿活动将志愿者塑造成“模范”,通过带给志愿者本人更多的益处来激励他们持续地参与。

(二)信息效应、价值效应和模范效应

本文在探索志愿动机分化、满足的影响因素时借鉴了以上两个理论的解释逻辑。不论社会发源理论还是市场信号理论,它们都指出不单是志愿者自身的因素,志愿活动本身也能对志愿者动机的形成和分化产生影响,而这就是情境(contextual)因素。具体而言,志愿者所处的国家、工作场所、邻里环境等都会对其动机产生影响(Wilson,2000)。情境因素可以来自文化,也可以来自组织,所以本文将志愿管理过程中不同阶段的组织因素也考虑进来。

这两种指向情境因素的理论还显示出一种共通的、更普遍的影响机制:当志愿者接收到更多关于志愿活动的信息时,他们对志愿活动能够产生怎样的效果会有更清晰的认识,从而更容易具有明确的动机。本文将此称为信息效应。信息效应,以及社会发源理论指向的价值效应和市场信号理论指向的模范效应,是本文核心探索和验证的三种志愿动机分化与满足的社会机制。

信息效应指的是,当志愿者通过自身的努力或者志愿项目的组织环节获取更多关于志愿项目的信息时,他们能够对该志愿项目有更深入的认识,自身动机也会更明确。比如,志愿培训能够促使志愿者更了解活动的内容和目标,进而更明确自己的动机(Grossman & Furano,1999)。

H1.1:当志愿者所处环境给予他们更充分的项目信息时,志愿者更倾向具有明确的动机(利他或利己)。

不少学者证实,地方的文化、历史、规范,以及政策和制度都会对当地的志愿活动产生重要的影响。安海尔和萨拉蒙(Anheier & Salamon,1999)总结到,志愿活动是一种文化现象,不同区域的人们参与志愿活动的频率和原因是不同的(Haski-Leventhal,2009)。结合社会发源理论进一步推断,当志愿者所处的志愿环境能促使其认为自己可以对社会产生实质的价值时,他们更容易具有利他的动机。这就是价值效应。

H1.2:当志愿者所处的环境更能促使他们认为志愿活动可以带来实质价值时,志愿者更倾向以利他为主要动机。

最后,模范效应就是当志愿者所处环境促使志愿服务成为一种“模范行为”时,志愿者更倾向于具有利己动机。这是对市场信号理论的进一步延伸,当志愿者在团队中的身份能体现其个人能力时,志愿者会把志愿经历作为增强竞争力或锻炼能力的渠道(Janoski et al.,1998),从而获得“模范”的标签,倾向以利己为主要动机。正如布劳(Blau,1967)所述,在大家互帮互助、互利互惠的现象下,隐藏的是一种利己主义,即寻求社会回报才是激发帮助行为的根本所在。

H1.3:当志愿者所处环境更能促使志愿服务成为一种“模范行为”时,志愿者更倾向以利己为主要动机。

此外,信息效应、价值效应和模范效应也是志愿者动机得以满足的主要机制。不过,这三种效应分别适用于不同动机类型的志愿者。动机模糊的志愿者,其动机的满足主要受到了信息效应的影响。这是因为对于模糊动机的志愿者而言,通过实践去认识、了解这项志愿活动是首要和基本的。当志愿者获取更多关于志愿活动的信息时(Shye,2010),他们会更认同志愿活动,收获体验越丰富,动机满足程度就越高。

H2.1:对于模糊动机的志愿者而言,当其能通过深入参与志愿服务获取更多信息时,他们的动机满足程度越高。

对于以利他为主要动机的志愿者而言,价值效应对其动机满足发挥着主要作用。他们更关注服务对象的收获,所以如果各项环节能够保证价值实现,他们动机的满足程度也越高。

H2.2:对于利他动机的志愿者,当其通过志愿活动能更有效地提供服务、实现利他价值时,他们动机达成的程度也越高。

而利己的志愿者如果他们在这个平台上有更多提升自身能力的机会,“模范”形象不被削弱,他们的动机满足程度也越高,这也是模范效应发挥影响的过程。

H2.3:对于利己动机的志愿者而言,当其在志愿活动中能锻炼能力、塑造自身“模范”形象时,其志愿动机达成的程度也越高。

此外,本文将志愿者的个体因素也分别放入志愿动机分化和满足两个阶段的影响因素探索中。前一个阶段,研究控制了志愿者的性别、父亲职业等因素;后一个阶段,则放入了志愿者自身对实践经历的思考和内化的过程,作为控制。

(三)志愿动机的过程模型

总结来看,本文将志愿动机的分化和满足置于志愿管理中,看作一个连贯的体系。志愿者受到各种影响,分化出不同类型的动机:可能是模糊的动机,也可能是明确的利他或利己动机。其中,情境因素的影响主要归结为信息效应、价值效应和模范效应这三种。信息效应促使志愿者更了解志愿活动,形成明确的动机;价值效应让志愿者认为其在即将参与的服务中能够发挥自身的价值,形成利他动机;模范效应则使志愿者更关注自身的锻炼与收获,倾向以利己为主要动机。怀有三种动机的志愿者参与到志愿活动中,历经培训、准备和实践环节,在服务中不断学习、收获体验,遇到并处理各类问题和困难。信息效应、价值效应和模范效应则进一步分别在具有模糊动机、利他动机和利己动机的志愿者身上发挥影响,促使他们根据自己的服务经历进行总结、思考、内化,从而使其动机在不同程度上得到满足。

此外,我们结合大学生支教者的特点,将志愿者性别、父亲职业、成绩情况和社会工作参与情况作为动机分化阶段的控制变量,将其对志愿活动的认同等内化过程作为动机满足阶段的控制变量。

三、数据测量与分析模型

大学生是青年志愿者的主要组成部分(Carlo et al., 2005)。本文选取大学生支教者作为分析对象。研究在2011年从北京、成都的十所高校中,以支教团队为单位进行整群抽样(通过高校团委获得该校所有的支教团队名单,然后每个高校随机选取5-10个团队的支教全体成员进行调查), 针对志愿者最近一次支教活动经历进行问卷调查,共获得902个有效样本。本研究在进行问卷调查的同时也针对部分样本进行访谈。

控制变量方面,研究将志愿者性别、志愿者父亲职业类型(专业技术者、单位负责人、办事管理者、商业服务人员、生产劳动者)、成绩情况(专业排名百分比)、社会工作 参与情况(平均每周在社会工作上所花小时数)放入动机分化阶段。动机满足阶段,本文通过五个变量对内化过程进行测量, 均为四维度的Likert量表(不同意=1,基本同意=2,同意=3,非常同意=4)。

因变量方面,研究在问卷中通过两个问题来甄别志愿者的动机类型:首先询问志愿者在选择参与支教活动时是否具有明确的动机,选择“否”的志愿者的动机类型为“模糊动机”;选择“是”的志愿者继续选择(单选)其最主要的动机,即利他(选择为社会做出贡献、成为改变者、关注弱势群体的某一项)还是利己(体认社会、培养自身能力、获得社会经历)。支教者动机达成程度则通过其对“支教完成后,我认为支教带给我的收获达到了预期”的评价进行测量(不同意=1,基本同意=2,同意=3,非常同意=4)。

在动机分化阶段,本文选择志愿者知晓信息渠道(划分为自己策划、媒介宣传、亲朋推荐三种方式)、准备时间(志愿者在选择参与支教前了解项目所花费的小时数)和是否进行面试 三个变量测量信息效应。支教组织类型 (即按照研究生支教团、暑期实践支教、高校日常支教和社团支教活动),支教次数 (支教者参与同类支教项目的次数)和相识人数比例 (志愿者在已认识的团队成员比例)三个变量测量价值效应。志愿者所在高校对支教者的激励种类(对志愿者进行学分认证、鼓励荣誉、推研资格、资金奖励等)和志愿者参与组织工作情况 (即志愿者是否在团队中承担组织工作)两个变量测量模范效应。

在动机满足阶段,本文选取支教者参与专业培训的情况(是否参与)、教案编写情况(只有教学计划、根据传统版本修改) 、受助学校信息匹配问题(受助学校不适合、对支教资源需求不高)和同类经验获得问题(很难获得同类项目的相关信息和经验)作为对应信息效应的变量。支教者是否参与感情建设 和教学秩序维持情况(在课堂上无法有效地进行教学或维持秩序和控制气氛)作为对应价值效应的变量。教案编写情况(团队编写) 和团队支教态度不积极问题(团队中有志愿者热情不足,参与态度较为消极)作为对应模范效应的变量。

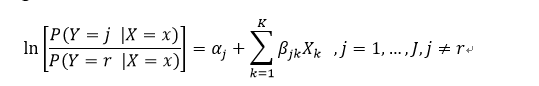

本文对理论模型的检证通过两个分析模型来进行。第一个阶段,本文对影响志愿动机分化过程的因素进行了探索。本文将因变量志愿动机分为模糊动机、利己动机和利他动机三个无序离散维度。因此本文选取多项logit模型对不同类型动机形成的影响因素进行测量。作为二项logit的一般形式,多项logit模型的公式为:

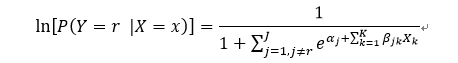

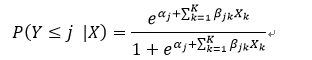

其中,j表示预测变量的不同项,r表示参照项。对于有J个项的无序离散响应变量,多项logit模型有J-1个相对于参照项的logit方程,其中参照项的概率预测公式为:

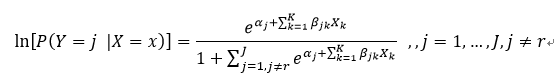

模型各项的概率预测公式为:

本文以模糊动机为参照项,利用样本拟合出利己动机和利他动机的模型回归系数。模型中解释变量每增大一个单位,预测变量的发生比增加为原来的e^(β_k )倍,即当模型的β_k大于零时解释变量与预测变量存在正相关关系,回归系数β_n小于零说明解释变量与预测变量存在负相关关系。

第二阶段即动机满足阶段中,分析对象对因变量的评价为有序离散变量,本文由此选取有序多项logit进行测量。有序多项logit模型表示预测变量的取值为离散的,且具有一定的次序,其概率模型为累积概率的形式,其累计概率P(Y≤j)表示小于等于测量变量特征值j的概率,公式为:

由于观测之间相互独立,Y=j的概率公式可以表示为:

概率公式中解释变量的模型系数大于零表示,控制其他变量时,该变量取值增大会使Y落入更高次序等级的概率增大;模型系数小于零则表示控制其他变量,该变量取值增大会使Y落入更高次序等级的概率减小。

四、分析与结果

(一)志愿者的动机类型

从调查结果来看,志愿者的动机类型分布比较平均。动机模糊的志愿者占整体的28.38%。这说明具有模糊动机的志愿者不在少数,像加入W大学ZS项目的志愿者王同学就是其中的一员,在访谈时这样表述自己的动机:“第一次接触的时候,有点猜不透到底是什么,需要做些什么,对于那些孩子和自己有怎样的意义。”

以利己为主要动机的志愿者占整体的比例为29.82%,而以利他为主要动机的志愿者最多,比例为41.80%。

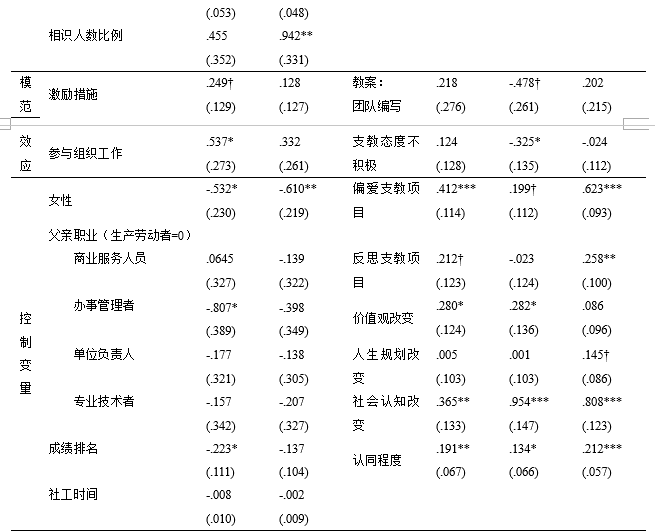

(二)志愿动机分化的影响因素

从统计结果来看,自己策划设计项目的志愿者比通过亲朋推荐得知的参与者更倾向具有明确的动机,而通过媒介宣传加入的参与者具有利他动机的几率平均比自己策划项目的志愿者少50.4%(1-e^(-0.701))。这说明,具有近乎“全知”信息的志愿者相比之下更倾向具有明确的动机。研究还发现,支教活动的准备时间对利他动机的形成具有显著正向影响,每多投入一小时,志愿者具有利他动机的几率就平均增加0.8%(e^0.008-1)。参与过面试环节的支教者具有利他动机的概率是没参与过面试环节的支教者的1.489倍(e^0.398)。访谈资料也佐证了这一发现,比如B大学BQ协会的组织者J同学就认为,支教活动安排笔试和面试通过考察报名同学的沟通能力和教学经验来选拔志愿者,并非通过差额选拔“择优”,而是建立一个相互沟通的渠道,一方面组织者可以了解志愿者的情况和特点,另一方面组织者也可以向志愿者介绍情况。假设1.1部分证实。

支教者参与的支教项目类型会影响志愿者的动机形成。研究生支教团以“志愿加接力”的长效工作机制作为组织形式,这保证了支教的连续性,不打破服务对象的正常教学,相比其他支教项目,能更显著地提升受助学校的教育水平,志愿者在价值效应下更倾向于具有利他动机。结果也的确如此,参加暑期实践支教或高校日常支教的志愿者具有利他动机的几率平均是参加研究生支教团志愿者的32.7%(e^(-1.119))和23.0%(e^(-1.470))。同时模型显示,志愿者参加支教的次数每增加一次,其具有利他动机的几率就平均增加13.1%(e^0.123-1),而相识人数比例每增加一个单位,志愿者具有利他动机的几率就平均增加1.57倍(e^0.942-1)。这也在访谈中得到了一定的证实,Y大学义务支教协会会长的L同学就提及,熟人组成的支教团队“真的能起到一些改变作用”。这与假设1.2相符。

假设1.3也在统计分析中得到了证实,模范效应会使志愿者更倾向以利己为主要动机。学校对支教者的奖励、支持政策每多增加一项,利己动机产生的几率是之前的1.30倍(e^0.249)。参与团队组织工作的志愿者,其利己动机的几率约增长71.1%(e^0.537-1)。在访谈支教活动的组织者时,确实也发现他们很看重支教活动对自身能力的提升,比如J大学青年志愿者协会的Q同学就认为,自己参与组织支教本质上和参与其他的学生工作并无差别,尤其是随着组织工作的深度参与,“让我长期坚持下来的动力还是期望能够完整、稳定地组织一个团队、一项活动,这样也能真正锻炼能力、做出成绩”。

在控制变量中,女性比男性更可能具有模糊的动机,而成绩与形成明确的利己动机呈负相关。相比父亲职业为生产劳动者,父亲职业为办事管理者的志愿者更不倾向形成明确的利己动机。

(三)志愿动机满足的影响因素

为了比较具有不同动机的志愿者如何在动机满足阶段受到来自志愿管理各环节的因素的影响,本文将来自三类效应的变量共同放入这三类志愿者各自的有序logit模型中。

从统计结果来看,具有模糊动机志愿者的动机满足的确是通过项目信息的不断丰富来实现的。因为动机模糊的志愿者往往对于支教活动的预期仅是“体验”。所以,专业的培训能够促进他们深入体验,也就会增强他们动机的满足程度(e^0.709>1)。比如,C大学三农学社X项目的G同学就充分认可了专业培训的意义,他这样描述了培训前后的感受:“一开始也没太想清楚为什么参加,所以对于前期的培训,我的心态并未摆正,可以说是准备去‘打酱油’,但培训后我觉得这件事情还是挺有意义的”。当模糊动机的志愿者在实践中遇到信息不对称(e^(-0.265)<1)或者获取信息遇到障碍(e^(-0.259)<1)的问题时,他们动机满足的程度就会降低。并且,只有教学计划或只需要根据传承版本教案修改等简单的教案准备会使模糊动机的志愿者失去深入了解支教活动的机会,动机满足的程度随之减少。假设2.1得到证实。

对持有利己动机的志愿者,他们一方面需要在支教过程中锻炼、施展个人能力,另一方面也需要周围环境认同他们的服务活动,这样他们才能建立“模范”形象。比如T大学的Y暑期实践支教团队的L同学就认为评奖可以激励大家更好地准备和参与志愿活动,“虽然并非为了得奖,但评奖的话会对自身要求更严格些,准备工作也更充分些。我们团队确实很多人是因为学院要求有实践学分才参与的,但我们总结的时候,这些同学也觉得自己各方面收获很大,甚至比孩子们的收获都大”。另外,具有利己动机的志愿者以团队编写的方式来准备教案时,个人得到锻炼的机会变少,动机满足程度会降低。并且,在支教过程中,若其他成员出现消极的态度,利己动机的志愿者就容易认为作为“模范”的志愿形象受到了削弱,他们的动机满足程度也会降低(e^(-0.325)<1)。这符合假设2.2的推断。

价值效应在以利他为主要动机的志愿者那里继续发挥作用。比如在访谈R大学T协会的支教项目时,H同学曾提及,“确实还是能看到改变的,我们是一直去一个学校嘛,那个学校刚刚全市摸底考试完,那边的教务老师和我说他们成绩均分有提高。……这对我们来说是极大的鼓舞”。感情方面的交流可以增加团队的凝聚力,促进支教者对支教“事业”性的定位,从而提高利他动机志愿者的动机满足程度(e^0.512>1)。比如,H大学的C支教团队队长M同学也在访谈中提及了感情建设活动的重要性,“我们项目是每个学期招募一次,要求每人每周都去同一个打工子弟小学,这样能让支教项目长效化,但对每个志愿者的时间和精力投入要求就很高。所以开展感情建设特别重要,这样能凝聚团队,大家在互相交流中,也能收获更大。”再者,如果以利他为主要动机的支教者在教学活动中遇到秩序难以维持的问题,他们就无法有效开展教学活动,其动机满足程度也会显著下降(e^(-0.219)<1)。假设2.3得到证实。

就支教者的内化过程而言,当具有模糊动机和利己动机的支教者认为自己对支教活动进行更多的反思、通过支教项目改变价值观的程度越大时,其动机满足的程度就越高。利他动机为主的支教者通过支教活动改变人生规划的程度越大时,其动机满足程度也越高。而所有的支教者的动机满足程度都与其偏爱支教活动的程度、在支教活动中的社会认知收获和其对于支教活动的认同程度具有正向关联。

五、结论与讨论:作为过程的志愿动机

并非所有的志愿者都具有明确的某种动机,不少志愿者是带着朦胧的、模糊的想法参与到志愿活动中。而这其中,有些人能够通过自己前期搜集相关信息,或者参加志愿项目组织的面试等环节来明晰自身的动机,有些人则一直停留在模糊的阶段,抱着浅尝、体验的想法进入到实践中。这说明,志愿动机具有一个“模糊——明确”的分化过程。本文跳出了以往文献对志愿动机分类研究的维度之争,提出志愿动机的过程视角,把动机形成、分化和满足的过程视为一个连贯的体系,并且将这个体系与志愿活动的各个环节联系起来。研究发现,志愿者具有怎样的动机不仅取决于个体差异,还取决于他们所处的社会环境、相关志愿活动的各类情境,这其中主要是信息效应、价值效应、模范效应三种机制发挥影响。

通过统计数据和访谈资料本文发现:了解更多志愿信息的志愿者动机会更明确;如果所处情境能让志愿者认为其可以为服务对象带来实质性改变,志愿者会更倾向以利他为主要动机;当所处情境让志愿服务成为志愿者的“模范”信号时,志愿者会更倾向以利己为主要动机。可见,信息效应主要通过活动的宣传、准备以及志愿者的个人探求来发挥影响。价值效应和模范效应发挥影响则是凭借一种结构性的机制,由志愿者的个人经历、志愿团队等环境结构因素来决定,发挥一种预制性的效应。组织者虽然可以通过调整环境来影响这两种效应,但也容易陷入两难的境地。比如访谈中,T大学的JF协会会长C同学就探讨了团队中新旧队员的比例的问题,如果以老队员为主,他们相互熟悉,目标明确,更多地从支教对象的角度来考虑问题,但随着他们年级的增高、面临毕业,很可能一个项目会完全流失;但如果以新队员为主,大家一开始没有明确的预期,相互磨合需要耗费时间,行动效率也相对较低。

在动机满足阶段,动机模糊的志愿者能否通过各个环节进一步深入了解支教活动,对其动机的满足程度有重要影响,这正是信息效应在进一步发挥作用。以利己和利他为主要动机的志愿者的动机满足程度也分别受到了模范效应和价值效应的影响,但他们对志愿活动的组织管理“要求”更高,很容易在遇到一些困难和问题时形成消极的心态,导致他们难以认可志愿活动。

志愿动机不是静止的状态,而是在志愿活动逐步展开中形成、分化和被满足的,动机本就是一个复杂的动态过程(Turner,1987)。而不论志愿行为是在怎样的动机引导下开展的,都对推动社会有机运转有重要的作用,也有利于转型时期的社会建设。在这点上,模糊动机、明确利他或明确利己动机之间的差别不过是“黑猫”“白猫”:脱离了有效的活动管理和设计,极富爱心的志愿者也可能“好心办坏事儿”;组织有序的志愿活动中,“自私”的志愿者也可能发挥真正积极的影响。志愿活动如何组织、管理对志愿者形成怎样的动机,以及动机能否满足,都具有显著而千差万别的影响,所以应当为志愿者提供充分的信息,并且塑造模范、促成志愿者的价值实现,使得志愿者能够在自省、服务中自我成长。显然,志愿者一时热切的愿望是远远不够的,因为这种愿望本身是不断变动的,只有将志愿行为进行情境化的理解和阐释、促进志愿组织管理不断成熟,才能触及志愿活动持续机制的根本。

下一篇:大学生志愿服务活动的思政教育功能

热门话题更多>>

-

11月15日,广州市南沙区青春志愿服务研究院在“..[查看详细]

2020-07-07 20:14

-

作为中国志愿服务发展的前沿地带,广州南沙区虽然起..[查看详细]

2020-07-07 20:07

-

志愿服务是在不求回报、不求名利、不要特权的情况下..[查看详细]

2020-07-07 20:04

-

在这个红色燃烧的五月,我们迎来了属于青年人的节日..[查看详细]

2020-07-07 20:00

-

今年3月,由青春志愿服务研究院打造的“志愿部落”..[查看详细]

2020-07-07 19:56

-

广州市南沙区青春志愿服务研究院顺应时代潮流,开展..[查看详细]

2020-07-07 19:28

-

5月4日,广州市南沙区青春志愿服务研究院举行“青..[查看详细]

2020-07-07 19:21

-

6月24日,由青春志愿服务研究院承办的一场别开生..[查看详细]

2020-07-07 18:49

-

6月24日,白云区委宣传部、团区委联合鹤龙街、青..[查看详细]

2020-07-07 18:40

-

直播已经成为当下最火热的“互联网风口”之一,吸纳..[查看详细]

2020-07-07 18:24

推荐文章

更多>>- 南沙青春志愿服务研究院“志愿部落”再..

- 新起点 新征程 新篇章——广州首家“..

- 广州南沙“四个一”打造港澳青年创业就..

- 青春志愿服务研究院“志愿网络学院”:..

- 志愿部落:与时俱进的公益发展新思路

- 广州南沙青春志愿服务研究院让爱如愿,..

- 南沙青春志愿服务研究院“志愿部落”协..

- 广州南沙“志愿谷”助力中国志愿服务创..

- 抢先看!广州市南沙区青春志愿服务研究..

- 南沙青春志愿服务研究院奋力走出具有新..

- 南沙志愿者“表情包”火遍网络,你见过..

- 携手港澳打造湾区志愿服务

- 许钦松、俞畅、涂敏霞、李建辉、肖锐成..

- 粤港澳大湾区志愿服务合作基地在广州签..

- 全国首个区县级青春志愿服务研究院在南..

- 描绘公益蓝图——许钦松为广州南沙区青..

- 化州市小草志愿者协会与青春志愿服务研..

- 广州市南沙区青春志愿服务研究院挂牌成..

- 青春志愿服务研究院助力南沙打造志愿服..

- “志愿网络学院”走红公益圈

- 志愿服务融入直播 传递正能量

- “志愿部落”线上直播,用故事传递正能..

- 为做公益, 广州有群志愿者们变身“主..

- “志愿部落”直播传递正能量

- 南沙青春志愿服务研究院震撼推出明星直..

- 广州市南沙区青春志愿服务研究院开展“..

- 全国道德模范、中国好人为白云慈善代言..

- 他们都来了! " 十大好人 " 为白..

- 直播浪潮来袭,南沙共青团首推“青春来..

- 国内首家社会组织“志愿网络学院”助力..